EU離脱をめぐる議員殺害事件が英国にとってもつ意味―試練に直面する「英国らしさ」

6月16日、EUからの離脱の賛否を問う国民投票が迫る英国で、残留を主張していた下院議員ジョー・コックス氏が、離脱派の暴漢によって殺害されました。

この事件が英国に与えたショックは大きく、離脱、残留の双方の選挙運動が一時停止されました。また、それまで勢いを増していた離脱派が、事件後の世論調査では残留派にリードされる状況も生まれました。国民投票は6月23日に実施される予定で、その結果については予測が困難ですが、今回の事件が少なからず影響をもつとみてよいでしょう。

その一方で、今回の事件は、「英国らしさ」が試練に直面していることも再認識させました。議員を殺害した暴漢は裁判所で氏名を問われ、「私の名前は、裏切り者に死を、英国に自由を」と名乗りました。しかし、「英国らしさ」を裏切ったのは、むしろ殺人者自身だったといえます。そして、そこには英国だけの問題ではなく、世界全体を覆う兆候を見出すこともできます。

英国におけるテロ

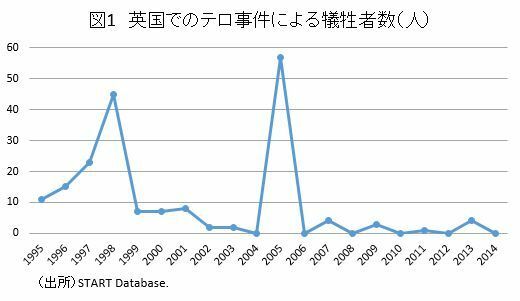

政治的、宗教的、民族的な信条に基づく破壊行為、つまりテロリズムは、英国では少なくありません。図1は、英国におけるテロの犠牲者を示しています。

ここからは、1990年代までは北アイルランドの分離独立をめぐる問題で、2000年代からは2005年のロンドン地下鉄爆破事件のようにイスラーム過激派によるテロが頻繁に発生してきたことが分かります。

しかし、今回の事件は、それらと趣が異なります。それは、被害者も加害者も「英国人」を自覚している者だったということです。

英国では、英国人の観点からみて基本的に「話し合う余地がない」と思われる相手(北アイルランドの分離派やイスラーム過激派)に対して、鎮圧や取り締まりで臨むことが稀ではありません。北アイルランド問題にかかわるテロが盛んだった1980年代から、英国では街角に監視カメラが設置されていましたが、それは「自由の国を守るため」という主旨で多くの人の理解を得ていました。つまり、北アイルランドの分離派やイスラーム過激派など、英国社会からみた「異物」に対して、英国は「分かり合う」姿勢すら示さないことが珍しくないのです。

その一方で、矛盾するように聞こえるかもしれませんが、異なる意見や思想信条に対して、英国は総じて寛容な姿勢をみせてきました。18世紀以来、「謀反人」や「危険人物」としてヨーロッパ大陸を追われた思想家(ジャン・ジャック・ルソー、カール・マルクスなど)の多くは、英国に亡命した経験があります。

そこには、対抗する国の政府に批判的な人間を受け入れることによる、自国にとっての外交上の間接的な利益が、英国政府の念頭にあったことも容易に想像されます。また、これらの亡命者が少なくとも「白人の国」から来て、英国社会を破壊する意志がなかったことも、寛容な対応を受けられた要因といえます。ただし、他方で近代以降の英国が、多くの国と比較して、個人の思想信条に関する寛容さがあったことも確かです。

言い換えると、英国には(少なくとも英国人同士では)相手が異なる思想信条をもつことをお互いに認めるという考え方が強くありました。この観点から、英国人が英国人を、政治的な思想信条を理由に殺害するという今回の事件が、大きなインパクトを英国社会にもたらしたとしても不思議ではありません。

議会政治の意義

相手が異なる思想信条をもつことをお互いに認めるという考え方は、近代の英国で確立されました。その背景としては、英国のみならず、16-17世紀のヨーロッパで、宗派間の対立が絶えなかったことがあげられます。

宗教改革によって始まったプロテスタントとカトリックの対立は、各国で王位継承問題や外国からの干渉などとリンクし、血で血を洗う抗争に至ることが珍しくありませんでした。1572年、パリで3000人が殺されたサン・バルテルミの虐殺は、その典型でした。

周辺諸国と同様に、英国でも宗派対立は絶えませんでしたが、それに終止符を打ったのは1688年の名誉革命だったといえます。これはカトリックのスチュアート朝にプロテスタントの貴族が結束して抵抗し、オランダからオラニエ公ウィレム(プロテスタント)を迎えて王座に据えた無血クーデタでした。この宗派対立、国王と貴族の政治対立の帰結として、「国王は君臨すれども統治せず」を原則とする立憲君主制が確立されたのです。

これをきっかけに、英国では議会政治が発達することになりました。何事であれ、長所と短所があり、議会政治にも政治家を投票哀願者にしがちなことや、個別の利益を追求することで社会が分断されやすいことなどの弊害があることは確かです。しかし、議会政治が発達したことで、英国ではそれまでの「叩き割った頭の数の多い方」ではなく、「生きている頭の数の多い方」が物事を決められるようになりました。つまり、議会政治の発達は、血を流さずに物事を決めることを可能にしたといえます。

「相手が異なる考えをもつこと」自体を認める作法

ただし、議会政治はどうしても「多数派が少数派を支配する」仕組みになります。したがって、議会制度を整えるだけでは、イラクなど多くの開発途上国でそうであるように、少数派の不満を恒常化させやすくなります。多数派が数を頼みに、少数派の思想信条など私的領域にまで踏み込んでくれば、なおさらです。

英国の歴史で特筆すべきは、「政府といえども個人の私的な領域が脅かされるべきでないこと」、「多数派による決定に対しても守られるべき少数派の権利」という考え方が体系化されたことです。これは後に自由主義と呼ばれる思想的な立場に帰結しました。名誉革命体制と議会派を擁護し、他方で専制を拒絶し、言論の自由や権力分立を唱えたジョン・ロックの『統治論』(1689)は、その象徴です。

議会政治を支持したロックは、『統治論』と同じ1689年に『寛容に関する書簡』を出版しました。ここにみられるように、自由主義には「思想信条など個人の私的な領域が他者に踏み込まれないことを尊重するべきであるなら、他人が自分と異なる考え方をすることをも受け入れるべきである」という考え方を含みます。それに同意できないまでも、他者が異なる考えをもつこと自体を尊重することは、議会政治が単に数の勝負になり、それによって社会の分裂が加速することを回避するために、そして「叩き割った頭の数の多い方」が物事を決める時代に逆行しないために、不可欠の要素だったといえます。

この自由主義が社会全体に広がるなかで、英国では他人が自らと違う考えをもつこと自体が、自明とされるようになったといえます。英国人や、文化的にそれと同じ系統に属するといってよい米国人などは、多くの日本人からみて意見をどんどん押し出してくる印象が強いですが、他方で彼らの意見に賛同しなくても、別に気分を害する様子をみせないことが珍しくありません。つまり、「他人とは必ずしも同じ意見であるはずがない」ことをお互いに受け入れ、そのうえで自分の意見を出し合い、議論し、可能であれば説得することが、自由主義的な行動パターンといえるでしょう。18世紀以降、ヨーロッパ諸国が革命や動乱に直面するなか、英国で総じて政治的な安定が保たれたのは、この政治文化が定着したからといえます。

これに加えて、自由主義は異なる考えをもつ主体である「個人」そのものを尊重する風土にも繋がりました。「英国人にとって家は城である」という諺があります。つまり、何人たりとも、正当な理由なしに、個人の私的な領域に踏み込むことは許されない、というのです。言い換えるなら、公的な領域ではともかく、私的な領域で何を考え、何をしようが、基本的には個々人の自由だというのです。もちろん、それにともなって発生する事柄には、個人が責任を負うべきという前提がつきます。これらに鑑みれば、ナポレオンやヒトラーなどの絶対的な権力者が近代以降の英国で生まれなかったことは、不思議ではありません。

「英国におけるテロ」がもつ意味

冒頭で述べたように、様々な留保が必要としても、個人的には、自由主義が発達したことは、英国が誇ってよい成果だと思います。少なくとも、各人が異なる考えをもつこと自体をお互いに認め合うことが、近代以降の「英国らしさ」だったことは確かです。その観点からすれば、冒頭に述べたように、「英国らしさ」を裏切ったのは、そして「英国の自由」を脅かしたのは、コックス議員ではなく殺人者だったといえるでしょう。

ただし、この事件は、ひとり英国だけの問題とはいえません。「思想信条を理由に英国人が英国人を殺害した」ことは、今の世界の縮図ともいえます。

それぞれが外部からの干渉なく、自分の考えをもつことは、思想信条の自由という名の権利といえるでしょう。権利意識が高まっているのは、多かれ少なかれ、どこの国でも同じですが、そのなかで「自分の権利」は意識されても、各人の意識において「他人の権利」は往々にして忘れられがちです。しかし、本来「個人の権利を認める」という原理・原則は、特定の個人を対象にするものではなく、自分の権利を主張するなら他人の権利も尊重することが欠かせません。そうでなければ、それこそナポレオンやヒトラーなどの「個人」の権利のみを認めた状態と何ら変わらなくなります。

しかし、様々なフラストレーションがたまりやすい現代では、これまたどの国でも、他者の権利や考えを否定する傾向が強まっています。ムスリムをはじめとする他者の権利を正面から否定する米国のトランプ候補の台頭は、その象徴です。「相手の考えを否定すること」が「相手を否定すること」になる状況からは、ロックが唱えた「寛容」を見出すことができません。

特に日本では、この二十年間に義務教育などで「自分の意見を言うこと」が強調されるようになった割に、「相手が別の考えをもつこと自体を尊重すること」がそれにともなっているかは疑問です。日本のように、もともと「空気」が重視され、集団のなかで個性を消したがる人が多い風土のなかで、さらに「相手が別の考えをもつこと自体を尊重する」という意識が薄ければ、それでも平気で言いたいことだけ言う少数の人間と、そもそも自分の考えをいわない多数の人間がほとんどになっても、不思議ではありません。それでは、何のために「自分の意見を言うこと」が強調されているのかが不明になります。「自分の意見を言うこと」とともに求められるべきは、「相手が別の考えをもつこと自体を認める作法」といえるでしょう。