「改憲勢力3分の2」の転機に他界した反骨の人・永六輔さんが語っていた「テレビの危うさ」

永六輔さんが7月7日に亡くなっていたことが昨日11日に報道された。永さんの盟友・矢崎泰久さん(元『話の特集』編集長)に聞いてみたら、遺族としては11日夕方のTBSラジオの番組で最初に伝えるつもりだったのがその少し前の昼に報道されてしまったということらしい。遺族は永さんの遺志を尊重して、長らく永さんが出演していたラジオ番組で最初に視聴者やファンに報告をしようと考えていたらしい。

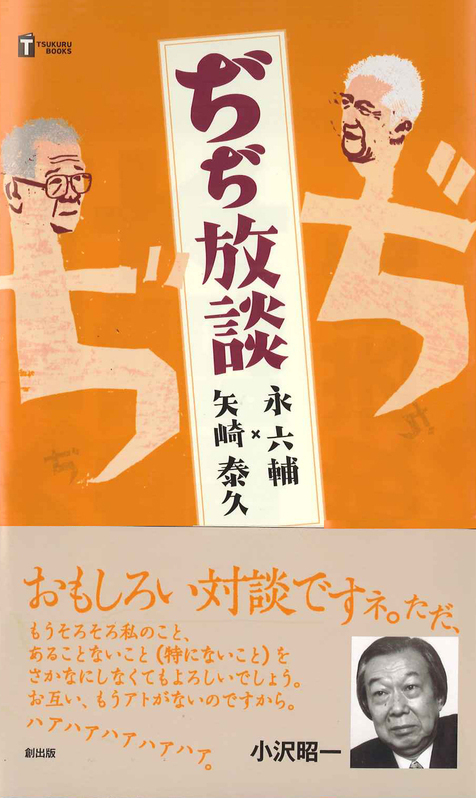

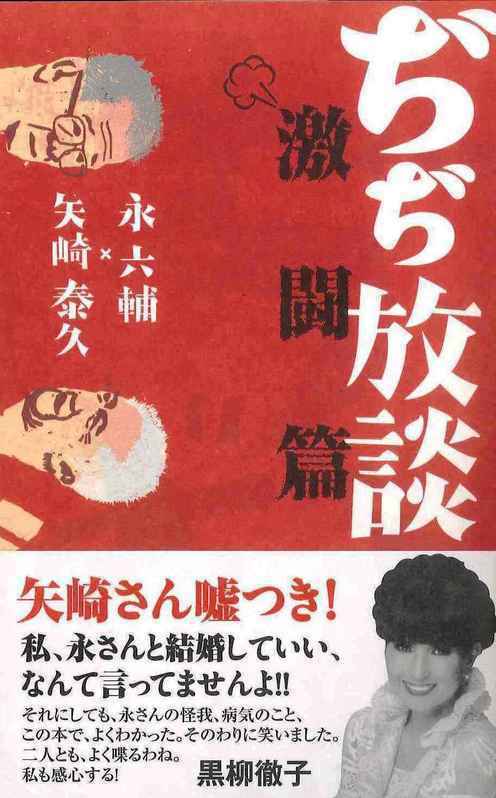

私の編集する月刊『創』では約10年前から数年にわたって永さんと矢崎さんとの対談「ぢぢ放談」を連載していたし、その前には「痛快!おんな組」という朝日ニュースターの番組で永さんとご一緒していたために、一時期、数年間にわたって永さんとは毎月お会いする関係にあった。私は『創』の全ての連載執筆者と毎月顔を合わせるわけではないのだが、永さんの場合は執筆でなく対談の連載だったために、毎月お会いすることになっていたわけだ。

この約10年間に永さんの健康状態は大きく変わっていった。最初に朝日ニュースターでお会いしていた頃は、あの「立て板に水」という感じの永さんの喋りが健在で、そのことに毎回感心していたものだ。それがある時期からそうではなくなったのだが、いろいろ検査をした結果、パーキンソン病であることがわかった。体が思うようでなくなったために、転んで骨折をして病院に運ばれることが何回かあった。入院中の病室で対談を収録するといったこともあった。その救急車での搬送などの経緯を永さんはいつもユーモアたっぷりに語るのだが、ラジオやトークショーなどでその話は名物となり、何度聞いても面白いと人気を博した。

昨夜、娘さんの麻理さんが父親の死を報告したそのTBSのラジオ番組で冒頭に「上を向いて歩こう」が流れたのだが、「見上げてごらん夜の星を」を始め、永さんが作詞した歌がどれだけ多くの国民に歌われてきたかを考えると、永さんが戦後、メディア界に残した足跡の大きさを思わざるをえない。それと同時に、筑紫哲也さん、井上ひさしさんに続いて、戦後のリベラルな文化人、言論人がこの10年、次々と亡くなっていったことが残念でならない。

奇しくも昨日は、参院選の結果、改憲勢力が国会発議に必要な3分の2を占めたという報道が一斉になされた、戦後のターニングポイントといってもよい日だった。それと永さんのような反戦を唱えてきた人が亡くなっていくこととはおおいに関わりがあることは言うまでもない。

戦後の言論人やジャーナリストの出発点は、二度と悲惨な戦争を体験したくないということだった。何があっても戦争だけは嫌だ、というのが共通の認識だった。しかし、その意識は戦後70年余を経て薄れ、この1~2年、安倍政権によって「戦争のできる国」へと日本は大きく舵を切りつつある。武器輸出がいつのまにか解禁されたことにも永さんは憤っていた。

永さんの反骨精神や反戦への思いは、昨日来、マスコミも一斉に報道しているが、ここでは永さんと矢崎さんの対談「ぢぢ放談」(これは時事放談と爺をかけたものだが)の第1回目の内容を紹介したいと思う。

永さんはよく笑いながら「ボクはよく『いつもテレビで見ています』と言われるんですが、テレビに出るのは嫌いなんです」と言っていた。戦後のテレビを作ってきた人とも評される永さんが「テレビ嫌い」というのは意外に思う人もいるだろう。「テレビに出ている人」が「有名人」の代名詞として使われる現代のありようを永さんは批判していたわけだ。「いつもテレビに出ている人」と言われて有名人がちやほやされるという今のありようが永さんは嫌いだった

以下に紹介する「ぢぢ放談」第1回「テレビなんて知らない」は、永さんが「テレビの危うさ」を語っていた興味深い内容だ。全文を紹介すると長くなるので、全文はヤフーニュース雑誌にアップして、ここでは前半のみを引用する。全文を読みたい人は下記へアクセスしていただきたい。

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160712-00010000-tsukuru-peo

今読み返すと本当に永さんというのはすごい人だと思う。改めて冥福を祈りたい。

永六輔×矢崎泰久 ぢぢ放談

テレビなんて知らない(『創』09年5月号)

テレビの「危うさ」「うそっぽさ」

永 日本テレビの『バンキシャ!』という報道番組の虚偽証言問題で、社長が責任をとって辞任したとき、「テレビ報道とはこの程度のものかと思われるのが心苦しい」と言っていたでしょう。あれね、別に心苦しく思う必要なんかないの。実際、テレビはそんなりっぱなものじゃないんだから(笑)。この際、テレビの危うさとかあざとさ、もっと言えばメディア全体のうそっぽさをあぶり出したほうがいいと思う。

矢崎 でもね永さん、いきなり話の腰を折るようだけど、あなた「テレビは嫌いだ」ってよく言うでしょ。でも、CS放送の朝日ニュースターとか、地上波の番組だって、たまに出ているでしょ。ほら、チャック(注:黒柳徹子さんの愛称)の『徹子の部屋』にだって。

永 チャックとはテレビ開局以来のつき合いだから。

矢崎 そうか。永さんは、チャックとはテレビ草創期の頃からだもんね。彼女や渥美清とか坂本九なんかも出ていたNHKの『夢で逢いましょう』(1961~69年放映)。あれなんか、音楽バラエティの源流だよね。

永 歌手がコントをやったり、コメディアンが歌を唄ったり。僕もついでに出たり(笑)。あの番組を始めるとき、決めたことがあるんです。「いろんな芸能が集まるダムを作ろう。そして、その源流を遡(さかのぼ)っていこう」って。それで、古典芸能、放浪芸、大道芸と、ありとあらゆる芸能をテレビの中に注ぎ込んだ。

矢崎 当時の永六輔といえば人気番組の構成作家で、大ヒット曲の作詞家で、飛ぶ鳥を落とす勢いというか。オレがやっていた『話の特集』(1965年から30年間、矢崎泰久編集・発行で出されていた雑誌)に連載をもってもらったのが永さんとのご縁の始まりだけど、あの頃、剣豪小説で人気のあった柴田錬三郎さんが、永さんたちを「テレビの寄生虫」って言って叩いたでしょ。なんであそこまで目の仇(かたき)にされたのかねぇ。

永 いわゆる文化人と言われる人からは、「テレビは文化を破壊する」と、化け物扱いされていた時代ですからね。舞台芸人がテレビに出れば「なんでテレビごときに」と言われたし、その片棒を担ぐ放送作家のような連中は「寄生虫」というわけですよ。

矢崎 それにもめげず、頑張って関わっていたテレビから、永さんは少しずつ離れていくことになるわけじゃない。それが今回のテーマとも結びつきそうなんだけど、永さんがさっき、テレビの「危うさ」とか「うそっぽさ」という言い方をしたよね。

永 あなたが『話の特集』の編集長時代に、なぜかテレビのプロデューサーもやった番組があったでしょ。『遠くへ行きたい』(日本テレビ系)という。

矢崎 今でも続いているけど、あれはそもそも、最初は永さんをメインキャストにした企画だった。だから、番組名もスタート時(1970年)は『六輔さすらいの旅・遠くへ行きたい』。ところが、途中から永さんがワガママを言い始めた。

永 だって、大変だったんですから。毎週、4日間旅をして。そのあと編集されたフィルムを見て、それにナレーションを入れる。たまに旅が5日になったりして、編集を残りの2日間でやんなくちゃいけない。で、このままだと身体がもたないから、一年後に五木寛之、野坂昭如、伊丹十三、立木義浩の4人も加えて5人でローテーションを組むことになった。それでも、「あっちへ行け、こっちへ行け」と言われるのが、だんだん苦痛になるわけですよ。

矢崎 仕方ないでしょ、仕事なんだから。

永 テレビは仕事じゃありません(笑)。そもそも、僕はあの番組は、ふらりと旅に出て、行った先々で「風」のようにふらふらするのが理想だったんですよ。

あなたもご存知だと思うけど、僕がとても影響を受けた人で、宮本常一さんという民俗学者の先生がいたんです。宮本先生のフィールドワークというのは、行った先々で地元の人々の生活に自然に馴(な)染(じ)んでしまう。日が暮れると民家に「今晩、泊めてくれませんか」と頼んだりね。山あいを抜けてくる風のように、地域の空気になじむわけですよ。

僕はそんな旅番組をやりたかった。初めから、現地の行く場所も細かく決めて、そこで言うコメントも予(あらかじ)め決めておく。そんなやり方では、テレビというメディアを活かせないと思った。

矢崎 わざとらしい空気が鼻につくわけだ。

永 メディアというのは伝える意図があって成り立つものだから、わざとらしさはあるものなんですよ。でもテレビは、映像として「素」の部分が表れるメディアでしょう。わざとらしさならまだしも、あざとくなってしまうと、それこそウソが丸見えになってしまう。

矢崎 あざとさってのは、小利口、つまり小賢しいバカってことだね。

永 テレビに出る人間はへんに取り繕(つくろ)って利口ぶることはないんです。素のまま、普通のままでいい。そもそもテレビというのは「素」や「普通」をそのまま映像で表すわけだから、過激性のあるメディアと言っていいんです。その過激性がなくなったらつまらない。

矢崎 そう言われて思い出すのは、永さん自身が過激というか、よくケンカして途中で番組を降りたりスッポかしたりしたでしょう。

だいたいの番組はケンカして辞めた

永 僕ね、自慢じゃないけど、テレビのレギュラーで番組が終了になるまで続いたのは『夢で逢いましょう』くらいなんです。それ以外はだいたい途中でケンカして辞めている。『夢で逢いましょう』の前に、日テレで、草笛光子さんが司会をしていた『光子の窓』の脚本を書いていたんだけど、それもプロデューサーとケンカして降ろされた。

矢崎 原因はなんだったの?

永 あの頃は60年安保闘争が真っ盛りの頃で、外でデモ隊のシュプレヒコールが上がっているのに、僕は部屋で一人、バラエティ番組の脚本なんか書いていていいのかって思って、締切をほっぽり出して、デモに行っちゃった(笑)。

矢崎 「マイク、ポイ投げ事件」ってのもあったよね。ほら、テレビ朝日で『モーニングショー』というのがあったでしょう。あの番組がスタートするときに、オレは構成をやることになって、最初は永さんを司会者にする予定だった。ところが、永さんが司会は嫌だと。で、結局、永さんは北海道に飛んで現地のレポートをすることになった。その第一声が番組のオープニングを飾ることになったんだけど、当日、現場のディレクターのミスかなんかで、スタジオから始まって、永さんは待ちぼうけをくらったんだよね。

永 思い出した。それで僕は、冬の北海道の雪の中でずっと待たされて「いったい何なんだ」と。

矢崎 やっと、スタジオから北海道にカメラが切り替わったと思ったら、永さんが「やーめた!」って、マイクを放り投げて、雪原の彼方(かなた)にどんどん一人で歩いていってしまった(笑)。もう生(なま)だから、スタジオはパニックですよ。結局、スタジオにいる連中で座談会みたいなことをしてお茶を濁すしかなかった。

永 あははは。それがまさに、生のテレビの醍(だい)醐(ご)味(み)ですよ(笑)。無責任を承知で言えば、そういうときは、ヘタに取り繕おうとせず、なぜそういうことが起きたか正直に言えばいいの。

矢崎 まぁ、言うのは勝手だけど(笑)。永さん、ワイドショーの途中でヘソ曲げて帰ったこともあったでしょ。カッときて、プイッと帰るのは気持ちいいかもしれないけど、周(まわ)りからしたら、大変な迷惑ですよ。

永 だって、安保闘争挫折以降、無責任男だから(笑)。でも、あえて言わせてもらえばですよ。人が集まる所でも、誰かが見ている場であっても、何かの原因で腹の立った人間が、その場を立ち去るなんて、普通のことじゃないですか。その「普通」が、視聴者やスポンサーへの過敏意識から許されなくなってしまう。そういう自己規制が、テレビの世界で大手を振って歩いているでしょう。それから、自我肥大。活字メディアと違って、大衆を情緒的に動かす力が強いものだから、いつのまにか「テレビだから許される」という意識が制作者側にも染(し)み付いているじゃない。つまり、普通の感覚が麻痺するのが、テレビなのよ。

矢崎 そういえば、永さんが歌謡祭の司会をやっているのに、当日になって、「テレビカメラは帰れ!」っていきなり怒鳴りつけたこともあった。

永 ヤマハ音楽振興会のフェスティバルの話ね(笑)。

矢崎 上條恒彦がグランプリをとったときですよ(注:1971年開催の「合歓ポピュラーフェスティバル」で小室等作曲の『出発の歌失われた時を求めて』がグランプリ受賞)。あのとき、オレが舞台の演出と構成をやっていて、司会を永さんに頼んでいた。フジテレビが収録することになっていて、局の人間には事前に「永さんはテレビ嫌いだから、ちゃんとOKもらっておけよ」と言っていたのに、話をもっていったのが当日の収録直前。もうフェスティバルは始まっていて、ディレクターが慌てて駆け込んできて、「永さんがヘソ曲げて、どうしても映したいなら、司会の自分にだけはカメラは向けるな」と言ってると。

永 あははは。よくもそんな横暴なこと言ったもんだ(笑)。

矢崎 ほんとそうですよ。結局、永さんも頑として譲らないから、あの収録、たしかお蔵入りですよ。だって、司会者の声は入っているのに、その映像がないんだもん(笑)。

永 あなたにそういう昔話を聞かされると、僕がテレビにあまり出ないのは、テレビを嫌っているというより、テレビに出られないようなことをしてきたからなんだろうね(笑)。

矢崎 それは、感じるね。オレも永さんほど有名人じゃないけど、こう見えても、昔はワイドショーのコメンテーターをレギュラーで務めていたこともあるのよ。大島渚と寺山修司も一緒だったんだけど、パリ人肉事件(1981年)のときに、当時はまだ被疑者扱いだった日本人男性の奇々怪々な人物像に興味をもって、大島さんは「映画にしたい」、寺山さんは「芝居にしたい」、そしてオレは「原稿を書かせたい」と言った。そうしたら局に抗議の電話が殺到して、翌週、番組が打ち切りになった。

永 要するに、テレビでは、人間の暗部に迫るような観点は「反社会的」「反常識」になってしまう。社会性や常識から逸脱した「過激性」は許されない。

矢崎 その反社会・反常識ってのは、オレに言わせりゃ、恣意的な線引きでしかないと思うんだけど。筑紫哲也が生きていた頃、日本赤軍の重信房子が捕まったときに、『ニュース23』のプロデューサーからコメント収録の依頼があったのよ。VTRじゃ、どうせほとんどカットされると思って、生じゃなきゃいやだって言ったの。でも、どうしてもVTRじゃないとダメだと言うから、渋々応じたら案の定、放映されたのは30分ほどしゃべったうちの3分くらい。でも、それには後日談があって、あとで筑紫に聞いたら、「矢崎は生で出すと何言い出すかわからないから、絶対VTRだ」ってことになっていたらしい(笑)。

永 あははは。テレビ局のブラックリストに載るなんて名誉なことじゃないの。(以下略)