小学校英語の教科化が決定。中教審答申のポイントを解説。

昨年末、中央教育審議会(中教審)により学習指導要領改訂にかかわる答申が発表された。

幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について(答申)(中教審第197号)

非常に長く(A4で300頁超)、しかも一文も長い。また、政策文書なので仕方ないことであるが、抽象性の高い描写が多く、具体事例に即して論じているわけではないので読みづらい。

というわけで、英語、とくに改革の目玉である小学校英語にポイントを絞って、簡単に解説しておきたい。

答申の基本的な流れ

英語(正確には「外国語」)の該当箇所は膨大にあるが、答申を貫くメッセージはシンプルである。以下の通り。

次の学習指導要領でカリキュラムをこういう風に変えます。

この決定にはこういう根拠があります。

この改革を実現するために、こういう取り組みをしていきます。

要は、正当性の担保である。学習指導要領改訂の意義を訴えることで理念的正当性を示し、さらに、今後の方向性を示すことで予算編成上の正当性を明らかにする。

今回の指導要領改訂で、小学校5・6年次から教科としての英語が開始されることになった。以下、この決定の背景を見ていこう。

答申は教科化の根拠について何と言っているか

答申は教科化の根拠としてどのようなものを示しているか。答申の88頁辺りに書いてある。ただ該当箇所をだらだらコピペするのも意味がないので、誇張にならない程度に情報を圧縮すると次のとおり。

現状分析1

現行の「外国語活動」では、児童が英語により親しむようになるなど、一定の成果がある

現状分析2

しかし、教科ではなく「活動」なので中学校英語とうまく接続されていない

現状分析3:

高学年は抽象的志向が高まるから、「活動」レベルよりももっと体系的な学習が必要

→上記の現状分析を踏まえると、英語を「教科」にしたほうがよい

要は、「今までの外国語『活動』もまあ悪くはないんだけど、『教科』に比べたらまだ良くないよね~。だから教科に格上げしよっか~」という話である。

しかし、問題は、上記の現状分析にどれもたいして根拠がない点である。答申に示されている根拠は場当たり的に引っ張ってきたものに見えて仕方ない。

それもそのはずで、今回の教科化はそもそも文科省の既定路線。この方向性を下支えするような事例であれば多少強引にでも引っ張ってくるが、都合が悪い事例や矛盾する事例はきれいに無視する。これが答申という文書の議論の運び方の「クセ」だからだ。

以下、教科化の根拠が怪しい点について、記しておこう。

「児童がより英語に親しむようになる」というエビデンスはない

一応、私は「小学校英語教育学・学」が専門のひとつで、つまり、学問自体を分析対象にしているので言わせてもらうが、この業界で「児童がより英語に親しむようになる」ことを示した研究はまだない。

もっとわかりやすく言い換えれば、小学校から始めたほうがより英語に親しめるようになるのか、それとも中学から始めても別に遅くないのか、その点について何も決着がついていない、ということである。外国語活動が浸透し始めてからおよそ15年、研究開発校を入れれば30年近くたっている。しかも、「親しめるようになるかどうか」は比較的測定しやすい。それにもかかわらず、この「効果」について行政や推進派が大々的に宣伝しないということは、実際は確たる効果がないのだろうと邪推してしまう。

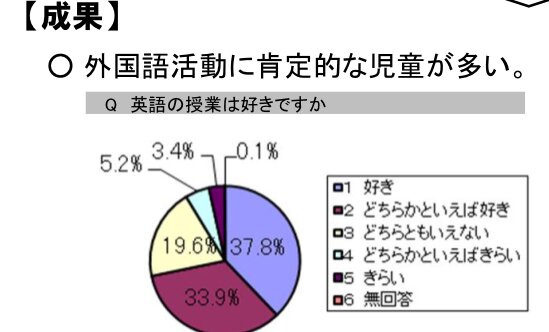

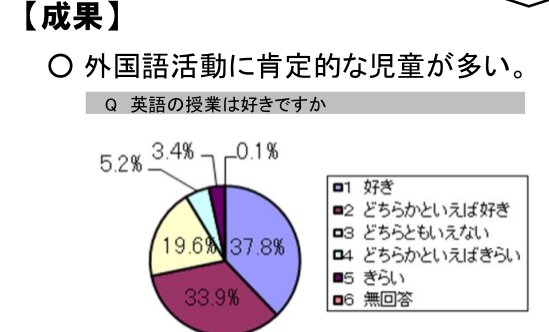

政府の議論でいちおうエビデンスらしきものは示されている。たとえば、外国語活動を経験している5・6年生の声である。円グラフか何かで「英語の授業が好きと答えた児童が多数を占めた。だから、英語学習へ肯定的態度を育むことができる。効果がある」などとふわっと議論されていることが非常に多いが、そのような事例は効果とは呼べない。

そもそも比較対象がない数字では「効果」などわからない。外国語活動を経験していない児童の声と比較するのが本来あるべき姿である。

それが難しいというならせめて、他の教科に対する態度と比較すべきである。他の教科でも「楽しい」という児童が同じくらいいたのなら、それは「児童はすぐ楽しいと答える存在だ」程度の意味しかない。

中学と接続されていないのはむしろ外国語活動の特長とされていた

実は、2007年の答申(つまり、現在の指導要領に向けた答申)では、外国語活動は中学校英語と制度上独立するのが望ましいと宣言されている。たかだか十年で、この答申のことは忘却の彼方に行ってしまっているようだが・・・。

当時の議論を要約すると、次の通り。小学校外国語活動には、教科としての英語とは質的に異なる部分が多く、その特長のいくつかには教科化されると死んでしまう部分も多いから、これまでの外国語活動の蓄積を活かしましょう、という話だった。

この背景には、教材整備・教員養成・教員研修にかかわる予算的裏付けがなく、いきなり「教科化」するのは非常に難しいという政府の判断があったと思われる。だからこそ外国語活動のような「中間形態」でお茶を濁したという面も多いだろう。

しかし、いずれにせよ、10年前にはむしろ良い点とされていた「中学英語との未接続」が、こうも簡単に「問題」扱いされていいとは思えない。

以上の通り、基本的に答申の「教科化」の根拠にはとても恣意的なものが多い。今後、この答申自体を根拠にして、いろいろな解説記事が出まわることになるだろう。とくに教育業界の業界紙・業界誌には「お上の意向はこうですよ。下々の者はこういう風に対応しなさい」という「解説記事」がものすごく多い。しかし、答申のそもそもの根拠がかなり恣意的なので、あまりマジメに受け取るものではないように思われる。