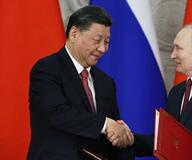

トランプVS習近平 対立のカギを握る三つの空間

ドナルド・トランプ氏が第45代米国大統領に決まった直後、祝電を送った習近平国家主席は、「長期的に健全で安定した中米関係の発展は両国民の根本的利益に合致し、国際社会も一致して切望している」というメッセージを送った。その祝電のなかで、一言こう釘をさすことを忘れなかった。

「(中国とアメリカは)ともに努力し、衝突せず、対立せず、相互尊重、協力とウインウインの原則を堅持し……」

互いに「衝突せず、対立せず」という言い回しはオバマ政権下の米中接触時にも使われた言葉で、目新しさはない。しかし、当選の祝電に早速入れ込んできたことには中国の意図をうかがえる。すなわち、「トランプのアメリカ」が外交政策を固める前に、少しでも早く「協力する米中」の流れを作り出したかったのだろう。なかでもトランプ氏が大統領というポストに縛られる以前に。

それは裏返せば、米中間には一度ハンドルを誤れば大きな対立へと発展しかねない「取扱注意」の問題が山積し、それを中国が強く意識していることを意味する。祝電で「(米中が)建設的方法で両国の溝を管理・コントロール」する必要性に言及したのはそのためだ。

では、米中の対立の最前線とは、どこにあるのか。具体的にはサイバー、海洋、そして宇宙という三つの空間だ。いずれの空間も巨大で、また大きな発展の可能性を秘め、未来の大国間関係を左右しかねない重要な要素と考えられている。

現状、三つの空間ともアメリカが圧倒的に先行しているが、ロシアと中国もそれを猛追し、アメリカの警戒感を刺激している。

中国はもちろん、アメリカと正面からぶつかることは避けているが、アメリカとの差が決定的にならないよう空間支配の面積を少しずつでも拡大するための機会を虎視眈々と狙っている。アメリカは、その中国をけん制し、両国のせめぎ合いは時に目に見える応酬となって露見する。

日本のメディアがここ数年注目してきた「南シナ海」問題は、まさにその一つの現場だ。日本人の多くは、南シナ海問題を「可哀相なフィリピンと悪代官の中国」という対立の構図でとらえ、アメリカの役割を、フィリピンという小国の後ろ盾であり正義の使者と考えるが、そこにはアメリカがアメリカの国益のために南シナ海に介入しているという視点が抜け落ちてしまっている。そのため、フィリピンの国益とアメリカの国益の間にも生じる微妙なズレを見落とすことになる。

このズレを理解しなければ、フィリピンのドゥテルテ大統領の動きも、インドネシアのジョコ大統領の言動も、またASEAN全体の何となく煮え切らない対中国の動きも説明することはできなくなる。

私は、12月6日に角川書店から、そうした米中関係を中心とした国際社会の動きに、日本がついていけてない現実を描いた本を上梓するが、その内容にも少し触れておきたい。

日本では相変わらず「トランプ新大統領が誕生すれば、中国は大変だ」とか、逆に「喜ぶ」といった見立てがメディアを賑わしているが、おそらく現実は、『人民網』(日本語版 2016年11月10日15:01)の見出しにあるように、〈中米関係の大きな構造が変わることはない〉のだろう。それは米中間に対立をもたらす問題と、協力をもたらす要素が容易には変わらないから当然だろう。

だが、前述したように日本ではトランプ後の変化を性急に求め、そうした言葉に過剰反応してしまう傾向が顕著だ。

例えば、トランプ新大統領誕生をきっかけに、米中間が大きく変わるとの予測が出されたのが経済的な連携、なかでもAIIB(アジアインフラ投資銀行)をめぐる動きだ。

トランプ氏の当選後間もなく、中国の一部のメディアが〈トランプ米次期大統領の顧問はAIIBに米国が参加しなかったことについて「戦略的な誤り」との認識を示した。〉『人民網』(日本語版 2016年11月16日13:07)と報じ、トランプ政権になればアメリカがAIIBに参加するのではないかとの観測記事を出した。記事には、〈AIIBは新加盟国を歓迎する〉との金立群AIIB総裁のインタビューも載せている。

もちろん、記事が指摘するようにトランプ新政権がAIIB参加に前向きであれば、日本は梯子を外された形となる。これはトランプ新大統領誕生による変化でありリスクともいえよう。

だが、冷静に考えればオバマ政権内にもAIIB不参加を「誤り」と指摘する高官は少なからずいて、アメリカの翻意はある意味で想定内のことであった。つまり、トランプ新大統領でなくとも日本はかなり前から同じリスクに直面していたといわざるを得ない。とくにイギリスがAIIBへの参加を表明したことをきっかけにEU各国が雪崩を打ったように参加を決めた流れのなかでは、欧州メディアでは逆に日米を「孤立した」と指摘する論調が目立った。

ロイター通信が2015年3月17日付で配信した記事、〈中国「アジアインフラ銀」、ドイツ・フランス・イタリア参加の意向〉は欧州でAIIB参加が相次ぐという流れが本格化する前兆を扱ったものだが、記事中では〈中国と提携し成長の果実を共有したい欧州諸国の意向があらためて鮮明となった。〉〈ガバナンス基準などへの懸念を理由にAIIBと距離を置く米国にとっては、同盟国の相次ぐ参加表明は打撃だ。〉と表現されている。

こうした欧州の動きに対して日本政府関係者が心情を吐露したのが、『読売新聞』(2015/03/31 朝刊)の記事である。そこには一言、〈AIIBにより中国がアジアで地政学的な影響力を強めようとしているとの懸念があるが、日本の政府関係者からは「(欧州は)域外国なので、人ごとだ」との恨み節が漏れる。〉との記述があり、象徴的だ。

人ごとか人ごとでないかといえば、われわれにとってシリアも「人ごと」であって欧州を責められる立場ではないのだが、本当に深刻なのは多くの日本人が、このAIIBへの参加の可否を「価値観」の視点から参加拒否を当然と考えたことだ。何が深刻化といえば、その価値観による選択は、実はアメリカの国益ともズレる可能性が指摘されるからだ。

価値観を軸に見れば米中間には対立しかないことになるが、実際には協力の余地も存在している。典型的なのが2016年9月の杭州G20でパリ協定をめぐる米中の動きだ。国内では大きな話題にならなかったが、オバマ大統領と習近平国家主席がそろって批准書を提出したイベントは、明らかに日本の梯子を外すもので日本外交にとって手痛い失敗を意味していた。

これは本来、多面的に見なければならない大国間外交を「南シナ海」という一つの対立点だけで見ようとした結果であるが、判断を誤らせたのは、ヒラリーかトランプかといった分析以前の問題であることが分かるだろう。

試みに一つ、米中の多面性を物語る場面を紹介したいのだが、それは南シナ海をめぐる米中対立のクライマックスとされた常設仲裁裁判所の裁定が出された直後、ライス米大統領補佐官(国家安全保障問題担当)が訪中し習近平国家主席と会談した時のやりとりだ。以下に二人の会話を並べてみてみよう。

習近平 「中米は相互信頼の強化に力を入れる必要がある。中国は強国になっても覇権の道を歩むことはなく、現行の国際秩序、規則に挑戦する意図もない。中米の共通利益は溝を大きく上回り、協力でき、協力を必要とする分野は多い。中米双方は経済、貿易、投資などの二国間分野、気候変動対策など他国間分野、及び国際・地域問題での協力を積極的に開拓して、実務協力を中米関係のバラストにする必要がある。双方は溝を効果的に管理・コントロールし、互いの核心的利益を尊重し合う必要がある」

ライス 「習主席の米中関係についての見方はオバマ大統領と非常に近い。オバマ大統領は、米中関係は現代世界で最も重要な二国間関係だと常に考えている。中国の成功は米国の利益に合致する。米中双方は連携して協力し、国際社会の気候変動対策など一連のグローバルな試練に活力を注ぐことができる。米側は共に努力して双方の相互信頼を強化し、実務協力を強化するとともに、これを米中関係のバラストとすることに賛同する。中国側と緊密な意志疎通を行なって溝を管理・コントロールしたい」(ともに『人民網日本語版』 2016年07月26日13:32)

日本では親中派のレッテルを貼られているライス氏のことなので、偏見をもたれるかもしれないが、一応、アメリカ政府を代表しての訪中である。

それにしても中国が「協力できる分野」として「経済、貿易、投資などの二国間分野、気候変動対策など他国間分野、及び国際・地域問題での協力を積極的に開拓」と多くを挙げているのに対して、アメリカが「国際社会の気候変動対策など一連のグローバルな試練」とやや素っ気ないのは米中間の温度差の違いなのだろう。

事実、パリ協定はここで具体的に言及された唯一の「協力できること」であった。同時に、パリ協定をめぐる動きに日本が梯子を外される兆候は、このときすでに表れていたということだ。

さて、最後に習近平国家主席がここで述べている「中米の共通利益は溝を大きく上回り」という部分を考えておこう。

ここで指摘された「溝」は、間違いなく前述したサイバー、海洋、宇宙の三つの空間でのせめぎ合いだ。一方、共通利益は何か。それは米中の貿易額が2015年に5500億ドル余に達し、2024年には1兆ドルを超えると予測されている緊密な経済分野での関係だ。中国からアメリカへの投資の勢いも凄まじく、市として破たんしたデトロイトをわずか2年余でチャイナ・マネーが再生させた話は有名である。

つまり、ごく単純化して言うならば「経済協力」というプラスから三つの空間を奪い合う「マイナス」を引いてどれだけのものが残るのかという計算だ。

そして当事者である米中は、こうした溝をサニーランズ、北京、ワシントン、杭州と、首脳会談を行ってきたのに加え、米中戦略・経済対話を8回、米中人的・文化的交流ハイレベル協議を7回も開催して、意思疎通を行ってきたというわけだ。パリ協定での米中連携が、こうした流れの中で生またものであることも忘れてはならない。

もちろん米中にとってトランプ新大統領誕生は変数に違いない。だが、一方で米中関係が前述したような密な接点により構築された慣性力を備えた関係でもあり、いずれ形状記憶合金にように一つの形――それは決して中国が望む形ではないが――に落ち着いてゆくということも、また変え難い事実でもある。

そのことは、父ブッシュの対中政策を厳しく批判して当選したクリントン大統領が中国のWTO加入に尽力し、同じように選挙戦で中国を攻撃したブッシュ・ジュニアのその後の対中政策が軟化し、中国を為替操作国に認定するとしていたオバマ政権がそれをしなかったというように、トランプ大統領も一つの「枠」に落ち着いてゆくと考えられる。

その上で日本が忘れてはならない視点は、細かく変化し続ける「協力」と「対立」のプラスマイナスがどちらに傾くのか。そこから目を離さないことなのだろう。